Курский подвиг Маркса Алферова и Нобелевская премия его брата

Курский подвиг Маркса Алферова и Нобелевская премия его брата

© Бренды России

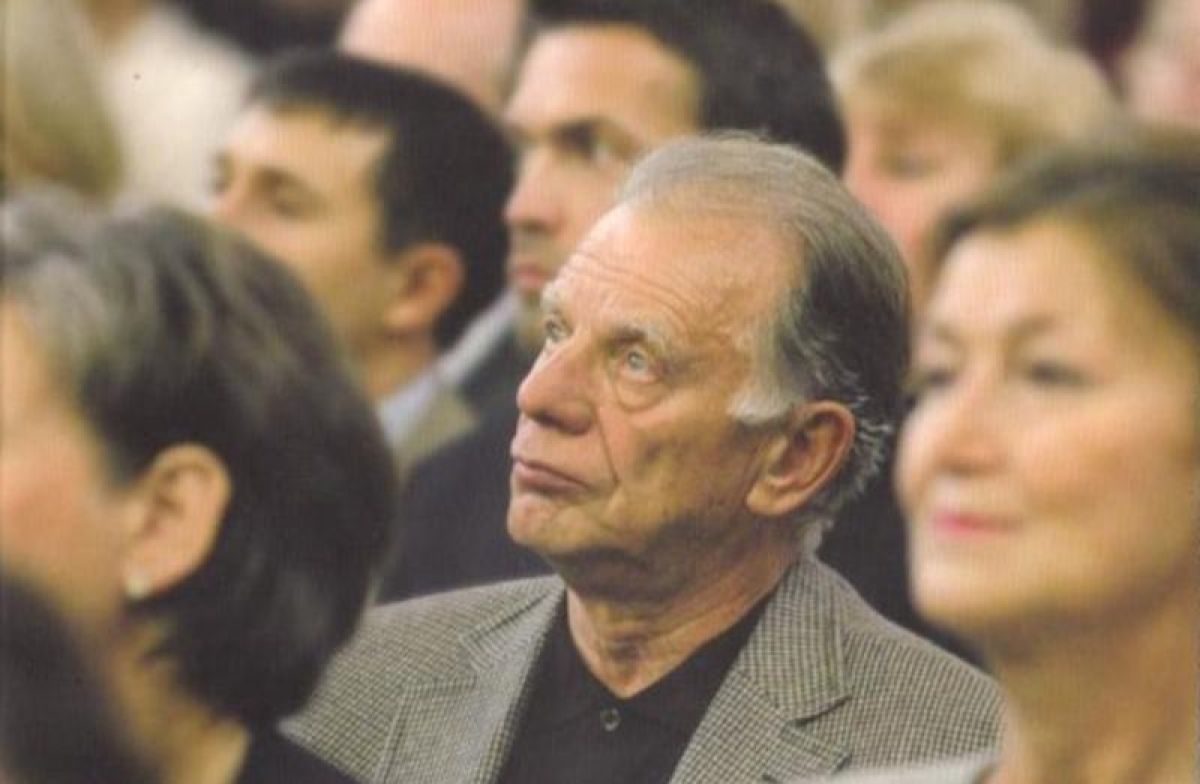

У Курской земли, обильно политой кровью защитников Отечества, есть особая связь с именем нобелевского лауреата Жореса Алферова - глубокая и трагическая. Она проходит через судьбу его старшего брата, Маркса, который сражался и был тяжело ранен на этой земле летом 1943 года.

Маркс Алферов, чьим именем впоследствии будет названа стипендия, был олицетворением целого поколения, чьи мечты и жизни оборвала война. Окончив школу 21 июня 1941 года, он поступил на энергетический факультет Уральского индустриального института, но, чувствуя, что нужен Родине, учиться не смог и добровольцем ушел на фронт. Его ждали Сталинград, а затем - огненная дуга под Курском.

На южном участке Курской дуги его взвод автоматчиков получил приказ отразить контратаку врага.

Маркс был тяжело ранен на второй день битвы 6 июля. В четыре часа дня мина разорвалась примерно в одном метре от него, и он был контужен и тяжело ранен, осколок попал в череп. Ординарец понес Маркса в тыл, и в это время пришел приказ снова идти в наступление.

Маркс пролежал сутки, тяжелораненый, истекающий кровью. Девушка, местная жительница, обнаружила его у дороги, погрузила на телегу и отвезла в ближайший медсанбат. Его сразу же оперировали.

В выписке из наградного листа говорилось:

«Будучи командиром взвода автоматчиков, во время боевых действий в районе населенных пунктов Мясоедово-Севрюково Белгородского района Курской области тов. Алферов со своим взводом был направлен на отражение контратак прорвавшейся в глубину нашей обороны вражеской пехоты.

Тов. Алферов, умело управляя взводом, контратаку отразил и группу врага в количестве 40-ка автоматчиков окружил и полностью уничтожил. Причем сам лично, в завязавшейся рукопашно-гранатной схватке, уничтожил 15 гитлеровцев. В этом бою тов. Алферов был тяжело ранен, но продолжал до потери сознания управлять взводом. Достоин представления к правительственной награде орденом «Красная Звезда»».

После лечения удалось повидаться с близкими. Встреча стала последней. Жорес Иванович навсегда запомнил «его фронтовые рассказы, его страстную юношескую веру в силу науки и инженерной мысли». Это стало духовным завещанием старшего брата младшему.

Маркс погиб в феврале 1944 года в Корсунь-Шевченковской битве, ему было всего 20 лет. Для младшего брата он навсегда остался примером в жизни и работе: «Близкие, которых уже нет, пока мы живы, они с нами… Мы с ними советуемся, думаем, чтобы по каждому поводу они сказали о нас что-то хорошее. Я часто так думал о своем брате».

Блестяще окончив школу с золотой медалью, Жорес отправился в Ленинград, в ЛЭТИ, а с 1953 года начал работу в легендарном Физико-техническом институте им. А. Ф. Иоффе. Именно там он участвовал в создании первых советских транзисторов, а в 1963 году получил ключевой патент в области гетеропереходов.

Уже в 1969 году идеи Алферова нашли первое практическое применение - в солнечных батареях и лазерах для глазной хирургии. Батарея на основе его гетероструктур была установлена на орбитальной станции «Мир» в 1986 году и проработала весь срок ее существования, доказав свою феноменальную надежность и эффективность.

Но настоящий прорыв ждал впереди. Независимо от американского ученого Герберта Кремера (с которым они разделили Нобелевскую премию), Алферов создал гетероструктуру, работавшую как полупроводниковый лазер. Это изобретение стало сердцем современной оптоэлектроники и в итоге принесло ученому Нобелевскую премию.

В феврале 2001 года значительную часть своей награды Алферов потратил на образование благотворительного фонда. Затем последовал целый ряд вложений и от других ученых.

«Мы платим стипендии имени Маркса Алферова, пусть небольшие, школьникам, студентам, учителям. Учредили премию для молодого ученого, по нашим масштабам не такую уж маленькую - 100 тысяч рублей», - рассказывал ученый в 2006 году.

И это была не просто благотворительность, а исполнение общего с братом долга - служить Родине через науку и знание.

Проект «Нобелевские лауреаты» выполняется при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2022 г. № 231.